In institutioneller Hinsicht kann die Beziehung von Governance und Management als sogenannte Prinzipal-Agenten-Beziehung abstrahiert werden. Der Prinzipal beauftragt den Agenten mit der Wahrnehmung seiner Interessen, z. B. beauftragt der Geschäftsführer den IT-Leiter damit, IT im Sinne des Unternehmens einzusetzen. Der Agent verfolgt aber durchaus auch eigene Interessen, die den Interessen des Prinzipals entgegenstehen können und er hat gegenüber dem Prinzipal einen Informationsvorsprung.

Die Prinzipal-Agenten-Theorie[4] beschäftigt sich als eigener Zweig der Wirtschaftswissenschaften mit solchen Problemen und hat einige abstrakte Lösungen hervorgebracht, die sich auch in konkreten Governance-Ansätzen wiederfinden.

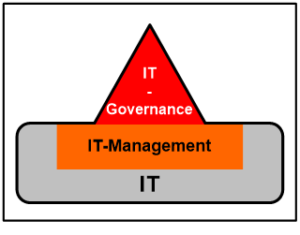

Die Governance auf Gesamtunternehmensebene wurde schnell auf Detailbereiche des Unternehmens, wie z. B. die IT ausgedehnt[5]. Eine IT-Governance dient dazu: „…die IT zu einem wünschenswerten Verhalten anzuregen.“[6] Diese weit verbreitete Begriffsauffassung thematisiert zunächst deren Motivationsfunktion auf die IT. Was ein wünschenswertes Verhalten ist, hängt natürlich vom konkreten Einzelfall ab, so ist es z. B. für ein sehr innovatives Unternehmen bedeutend, dass die IT diese Innovationen auch ermöglicht und nicht durch ihr Verhalten behindert[7]. Für ein sehr auf Sicherheit bedachtes Unternehmen ist es dagegen besonders wichtig, dass die IT keine Sicherheitslücke darstellt.

Ein Beispiel für ein umfangreiches Regelwerk ist der Sarbanes-Oxley-Act (SOX)[11]. Dieses US Gesetz soll die Transparenz börsennotierter Unternehmen sicherstellen.

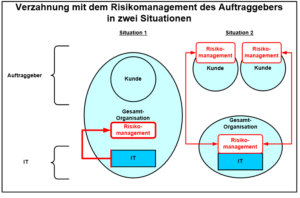

Das IT-Risk-Management thematisiert die Steuerung der mit dem Einsatz der IT verbundenen Risiken. Ein Risiko ist allgemein ausgedrückt eine Verlustgefahr[12] oder genauer „ein mögliches Ereignis, welches Verluste, Fehler oder ein verringertes Vermögen, Ziele zu erreichen, verursacht“.[13]

Ein Risiko kann in den zwei Dimensionen:

- Eintrittswahrscheinlichkeit und

- Ausfallvolumen

bewertet werden.

Es lassen sich drei Kernaufgaben des Risikomanagements unterscheiden, die auch auf das IT-Risk-Management anzuwenden sind:[14]

- Risikoanalyse,

- Risikoplanung und ‑steuerung und

- Risikoüberwachung.

[1] Vgl. z. B. Klotz/Dorn (2008), S. 6 und Weill/Ross (2004), S. 4.

[2] Vgl. OECD (1999), S. 5.

[3] Kapitalkosten sind die Kosten, die eine Organisation für das ihr zur Verfügung gestellte Kapital aufwenden muss. Kapitalkosten lassen sich in Fremdkapitalkosten, dies sind meist Bankzinsen und Eigenkapitalkosten unterteilen. Eigenkapitalkosten werden in Form von an die Kapitalgeber ausgeschütteten Gewinnen, z. B. in Form von Aktiendividenden, ausbezahlt. Der von den Eigen- und Fremdkapitalgebern erwartete Zahlungsbetrag schwankt insbesondere mit dem Risiko, welches sie mit der Kapitalüberlassung eingehen.

[4] Vgl. Jensen/Meckling (1976), S. 305 ff.

[5] Vgl. Weill/Ross (2004), S. 5 für eine Übersicht.

[6] Weill/Ross (2004), S. 8.

[7] Vgl. für ein Beispiel Weill/Ross (2004), S. 9.

[8] Vgl. Teich/Kolbenschlag/Reiners (2008), S. 12.

[9] Ist lediglich die Einhaltung von Gesetzen und nicht die von anderen Regeln Gegenstand der Compliance, handelt es sich um Compliance in einer engeren und sonst in einer weiteren Auffassung, vgl. Klotz/Dorn (2008), S. 8 f.

[10] Vgl. Klotz/Dorn (2008), S. 5 und 7.

[11] Benannt nach dem Senator Paul S. Sarbanes und dem Kongressabgeordneten Michael G. Oxley.

[12] Vgl. Horvath (2001), S. 130.

[13] OGC (2007b), S. 308.

[14] Vgl. Horvath (2001), S. 1781 ff., Bertele/Lehner (2008), S. 12 ff. und Zahrnt (2005), S.09 f. und ausführlicher Heinrich/Lehner (2005), S. 487 ff.